Введение

Liber est clavis ad scientiam - «Книга - ключ к знаниям»

В 988 г. в России были открыты первые школы для детей бояр – «Книжные учения». Начальное образование, в допетровскую эпоху, получали в церковных школах при храмах или монастырях. Высшее - в Славяно-греко-латинской и Киево-Могилянской академиях. Изучали: латынь, философию, богословие, риторику, арифметику, геометрию, диалектику т. е., в основном, получали обобщенное теологическое образование. При Петре I в Москве и Петербурге появились светские государственные школы. В 1701 году по указу Петра I было открыто первое военно-учебное заведение в России - Школа математических и навигацких наук. В подготовительных классах школы обучали: чтению, письму и арифметике. В фонде Фундаментальной библиотеки СПбПУ находится издание 1703 год – «Арифметика, сиречь науки числительная» Л. Магницкого, которая по праву считается одним из первых российских учебников. В последующих классах обучали— геометрии, тригонометрии и черчению, в старших — географии, астрономии, геодезии, навигации. Выпускники получали также знания в области фортификации. 28 января 1724 г. Петр I издал указ о создании в новой столице "Собрание самолучших ученых людей", которые должны "науки производить и совершать, однако ж де так, чтоб они тем наукам младых людей публично обучали". 2 февраля последовал указ об основании «Академии наук и курьезных художеств» в Петербурге. 20 ноября 1725 г. был подписан императорский Указ «О заведении Академии наук и о назначении президентом оной лейб-медика Л. Л. Блюментроста», а 27 декабря 1725 г. состоялось ее торжественное открытие. Через два года при Академии наук открыли Академическую гимназию и Академический университет ("universitas" – от lat. "совокупность", "целое", "общность") — первое светское высшее учебное заведение в России (1726–1767 гг.). 4 октября 1727 г. указом Верховного Тайного Совета при Академии была открыта типография «для печатания исторических книг, которые на российский язык переведены». В 1728 г. выходит в свет первый выпуск газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которая с 1711 по 1727 гг. издавалась под названием «Ведомости». 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета, ставшего для России первым образцом классической университетской формы образования (вузы же технического профиля: технологические, политехнические появятся в России только век спустя). Через год, Указом Сената от 5 марта 1756 г. при университете было разрешено «учредить типографию и книжную лавку, для печатания и продажи сочинений и переводов университетских писателей на пользу общую». В типографии также издавали недорогие учебники, труды и диссертации первых русских профессоров, первую в России негосударственную газету — «Московские ведомости», а с 1760 г. и литературный журнал «Полезное увеселение». С 1772 г. при университетской типографии начинают печатать первые нотные произведения. С момента открытия университета начала свою работу и публичная библиотека, которая была единственной общедоступной в Москве. Так же при университете были организованы театр и хор, где после уроков могли заниматься первые студиозусы (studiosus – студенты). Понятие "студент" происходит от латинского "studens", что означает "усердно работающий, занимающийся".

Студенческие организации или гильдии ("Gilde", что означает "объединение, корпорация") появились в Европе еще в средние века (XI–XIII вв.), с открытием первых университетов. Цель создания студенческих гильдий – защита и помощь ее членам, сохранение традиций и наследия «студенческого братства». При этих организациях, как правило, открывали различные кружки: музыкальные, спортивные, научно-исследовательские...

Первая учебная литература Политехнического

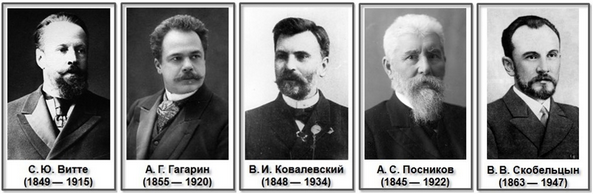

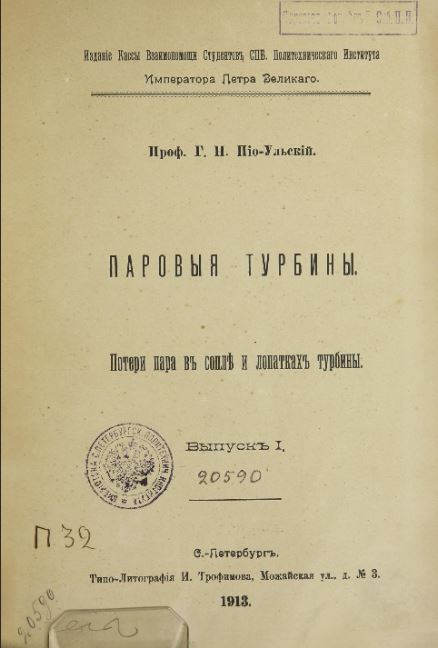

Россия, век XIX. Открываются технические и политехнические вузы. Начало XX века – время стремительного развития науки и техники, появления новых знаний и открытий, новых специальностей и профессий. Темп жизни требует создания нового подхода, новых методов не только в теоретической подготовке будущих специалистов, а и в практическом применении полученных ими знаний и умений. На момент открытия Санкт-Петербургского Политехнического, в Российской Империи уже функционируют 14 высших технических учебных заведений, из которых 3 политехнических: Риге, Варшаве, Киеве. В Варшавском и Рижском институтах преподавание вели, в основном, на немецком языке. Профессора, соответственно тоже были иностранцы. На момент основания политехникума в столице Российской Империи – Санкт-Петербурге, была выявлена или, даже вскрыта, проблема быстрого «устаревания», не актуальности учебной литературы вообще, а на русском языке тем более. Хотя для «Общей библиотеки» научную, учебную и художественную литературу заказывали максимально полно. Фонды начали комплектовать еще до открытия самого политехникума, но несмотря на это, учебной литературы на русском языке было явно недостаточно. Политехники - преподаватели и студенты совместно решили этот вопрос рационально просто.

Из «Правил для студентов Санкт-Петербургского Политехнического Института» 1905 года:

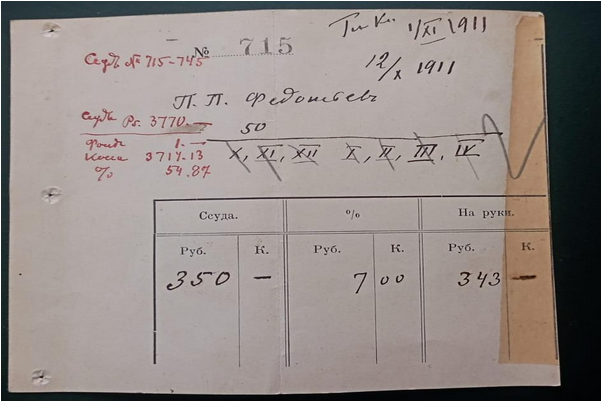

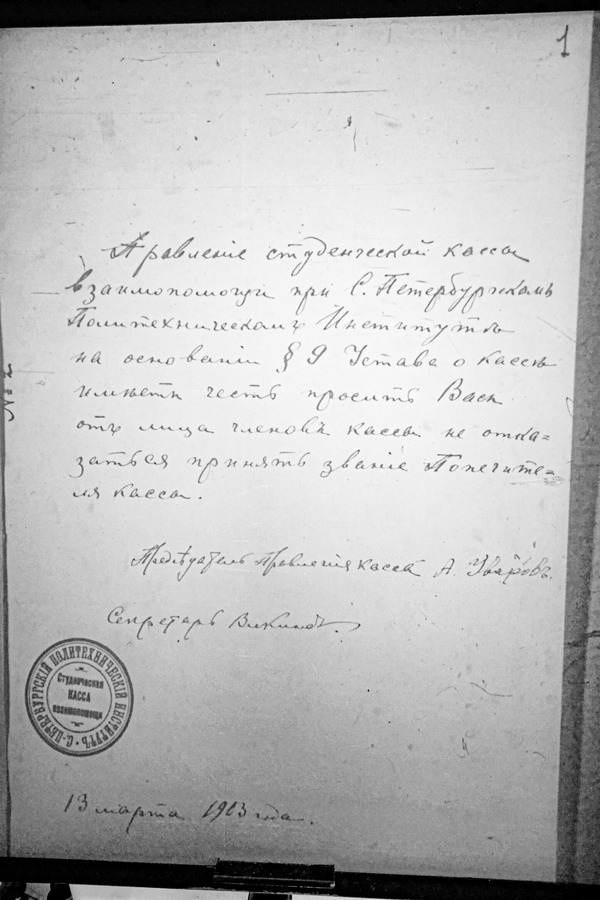

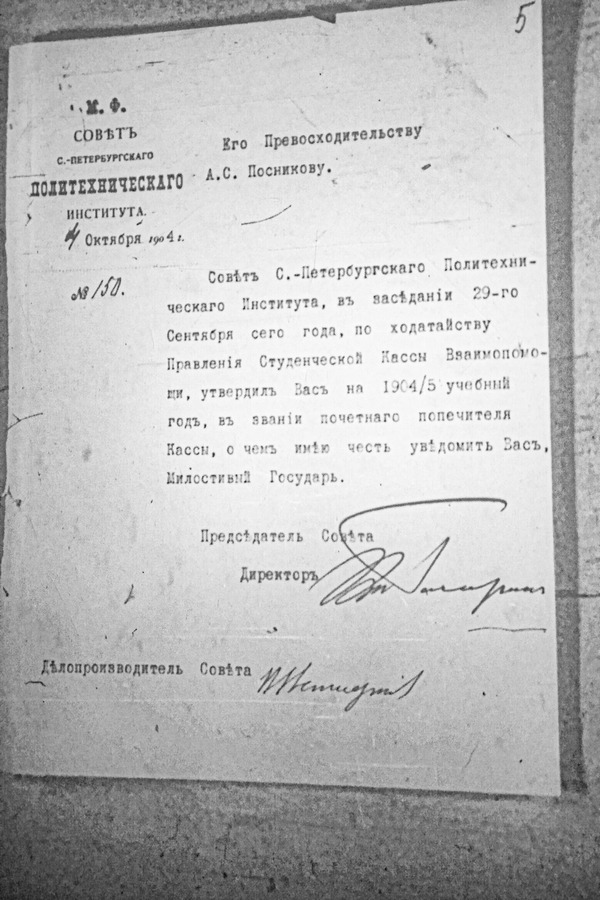

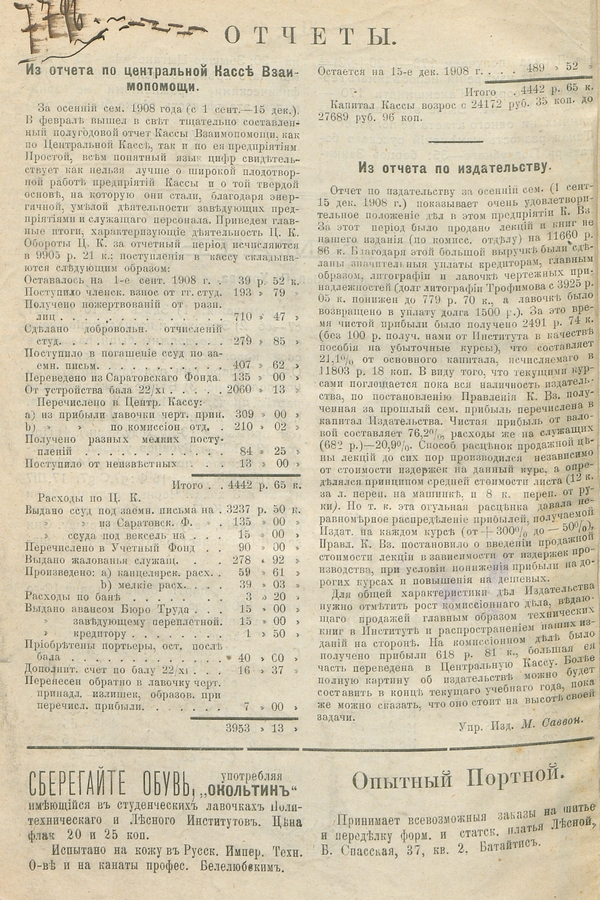

Первое упоминание о Студенческой кассе взаимопомощи (СКВ) СПбПИ можно отнести к началу 1903 года. Смелов В.А. в своей книге «Санкт-Петербургский политехнический дореволюционный» отмечает, что в феврале на собрании Совета института, кроме обсуждения вопросов, касающихся работы «общей» библиотеки (комплектованию фондов, починке и переплету книг, закупке учебных пособий, работе сотрудников, распределению зон ответственности за сохранность фонда, работе библиотечной комиссии), был рассмотрен и утвержден Устав кассы взаимопомощи студентов-политехников. 21 февраля 1903 года касса взаимопомощи студентов Санкт-Петербургского Политехнического института была официально открыта. 26 февраля 1903 года состоялось первое заседание ее правления. Целью кассы, согласно уставу, была поддержка нуждающихся студентов института, которая подразумевала выдачу им кредитов, помощь в трудоустройстве и «удешевление» при покупке учебных пособий. Касса формировалась за счёт поступления членских взносов, пожертвований и добровольных отчислений, доходов от бала и от работы созданных кассой предприятий. За первый год в кассу студенческой взаимопомощи поступило 400 руб. только из членских взносов. Был сформирован основной кассовый фонд. 15 марта 1903 г. СКВ начинает выдавать кредиты нуждающимся студентам-политехникам.

С 23 сентября 1903 г. при кассе открывают первые коммерческие предприятия, основная цель которых – служить пользе института – популяризации науки и научной деятельности, оказанию материальной помощи студентам-политехникам: «съ этого дня въ завѣдываніе ея переходить лавочка чертежныхъ и рисовальныхъ принадлежностей и начинаетъ функціонировать выдѣленная изъ своей среды правленіемъ кассы комиссія по издательству лекцій для обслуживанія академичсскихъ нуждъ студентовъ всѣхъ отдѣленій. Профессура, субсидируя издательское дѣло ежегодною суммой въ 600 рублей и видя въ этомъ начинаніи кассы поддержку себѣ и явный успѣхъ, дѣлаетъ затѣмъ дальнѣйшіе шагъ къ выраженію ей своего полнаго довѣрія и скрѣпленію ея съ собою …».

Вуз был коммерческим, следовательно, платным. Плата взималась за общежитие и квартиры (при открытии института обязательным условием было проживание в нем студентов и преподавателей), форменную одежду со знаками отличия учебного заведения, учебную литературу и др. Касса взаимопомощи, кредитовала «недостаточных студентов», а с 1907 г., когда труд студентов «на предприятиях кассы» стал оплачиваемым (получали от 15 до 30 руб. в месяц) «приискивала» работу, занятия.

Фото из архива ФБ СПбПУ

«В октябре студенческая Касса взаимопомощи представила в Совет, исправленный свой Устав. В нем были изменения: уменьшилась плата, вносимая членами Кассы - вместо 20 коп. ежемесячно стали 50 копеек в полугодие; из трех категорий ссуд остались две - краткосрочные до месяца и долгосрочные до десяти лет; ссуды могут быть до 400 рублей и должны выдаваться под заемное письмо. Об издательской деятельности в Уставе, как и ранее - ни слова. Совет заметил исчезновение слова «студенческой» из названия Кассы и обязал восстановить его.»: из протокола заседания Совета института за 20 октября 1903 г.

В разное время при кассе были открыты:

- Лавка химической посуды (открыта весной 1908 г.)

- Ночной буфет при студенческом общежитии (с 1904 г.)

- Баня (открыта весной 1908 г.)

- Книжная лавка (при ней листовая лавочка)

- Лавка чертежных принадлежностей (с 1903 г.)

- Издательство (с 1903 г.), которое стало для студентов, своеобразной «биржей труда». В него брали на работу: составителей, переводчиков, корректоров, наборщиков (поначалу переписчиков) текстов. При издательстве был организован комиссионный отдел.

Для студенческой библиотеки (не общей) СКВ выписывала периодическую литературу и вела платную подписку на газеты и журналы по заявкам студентов и преподавателей.

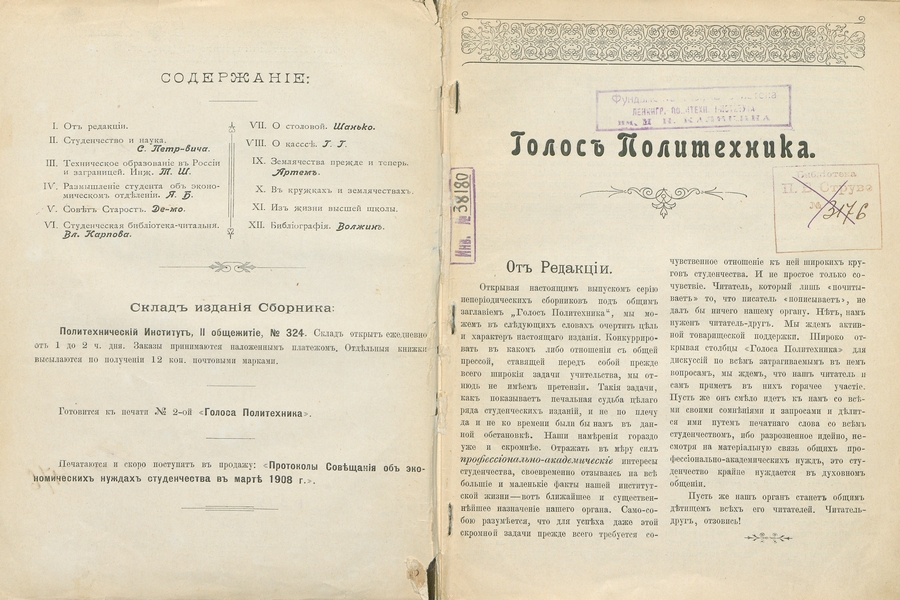

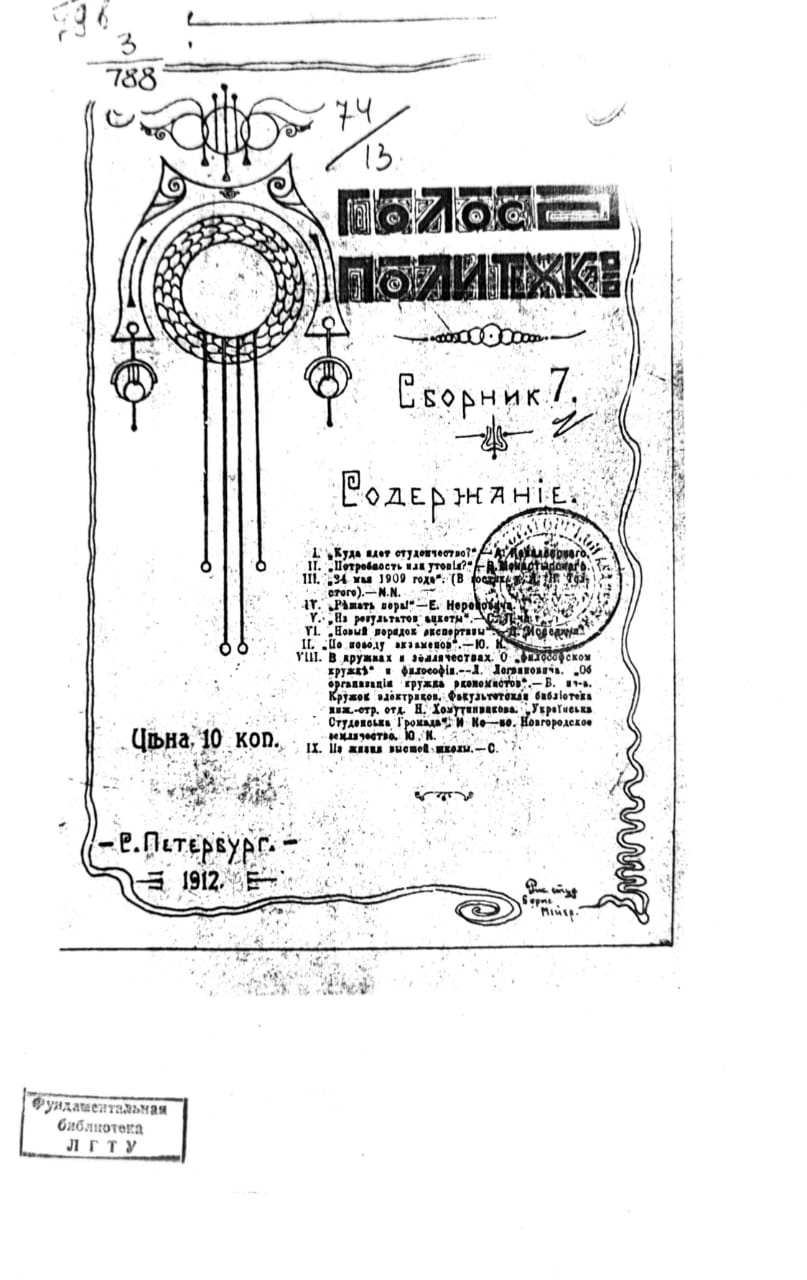

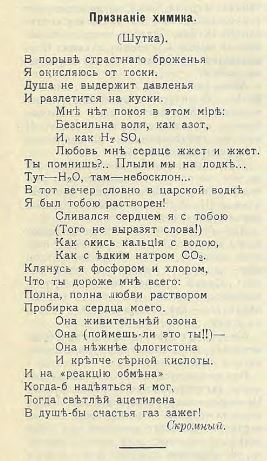

В 1909 г. студенческая касса взаимопомощи выпустила «Сборник статей студенческой жизни» - «Голос Политехника», стоимость которого составляла 10 копеек. «ГОЛОС ПОЛИТЕХНИКА ставит своей задачей обслуживать профессионально-академические нужды студенчества в наиболее широком их значении»

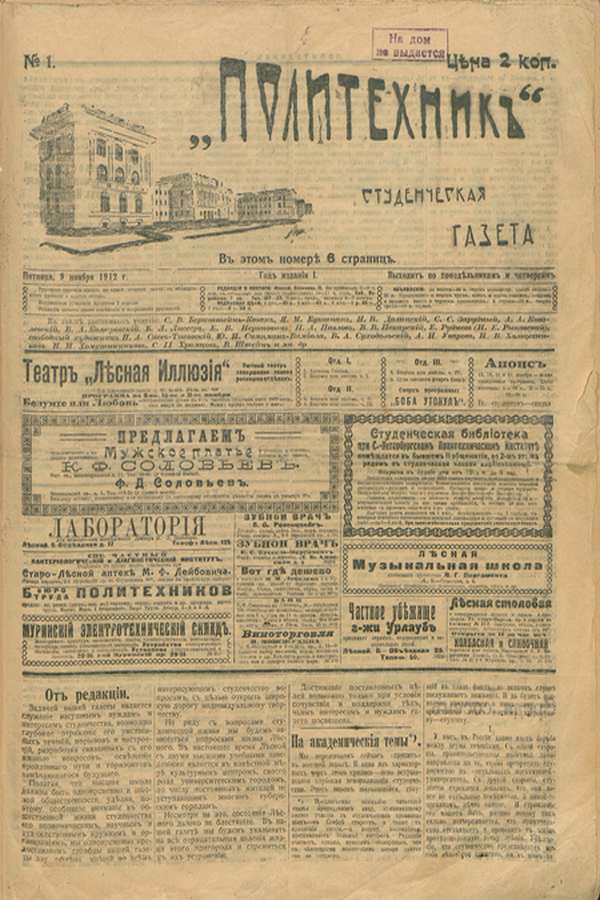

С 1910 по 1912 гг. выпуск издания «Голос Политехника» в составе той же выпускающей группы продолжили «представители почти всех существующих при Институте кружков и землячеств … освободившись от уз, связывавших его с Кассой Взаимопомощи, а вместе с тем и от тех уз, которыми в свою очередь связана сама Касса, Голос Политехник сможет занять отныне гораздо более независимую позицию в отношении нашей профессуры и институтской администрации, чем это было возможно до сих пор». Говорящая цитата. Материалы, опубликованные в эти годы, становятся более вольнодумными с ультимативным оттенком. Студенчество открыто говорит об академических свободах – мысли, слова, взглядов, убеждений, правда не политического, а научного и учебного характера. 1910 год. Неоднозначная, революционная реакция студентов Российской Империи на указ Министра народного просвещения Л. А. Кассо о запрете, хотя и временном, проведения всех студенческих собраний, кроме научных. С 1912 г. «Голос Политехника» был преобразован в газету «Политехник». В первом выпуске газеты за 1912 г. была опубликована статья о создании и последующей деятельности СКВ: «Несколько слов о студенческой кассе взаимопомощи при Политехническом Институте». В том же номере газеты в статье «На высших женских курсах» раскрыта еще одна задача СКВ – оказание помощи молодым курсисткам, которые «слушают» лекции в институте. В Санкт-Петербургском Политехническом на правах вольнослушательниц женщины проходили обучение с 1907 г. По завершении курса выпускницам вручали диплом и присваивали звание инженера по профилю.

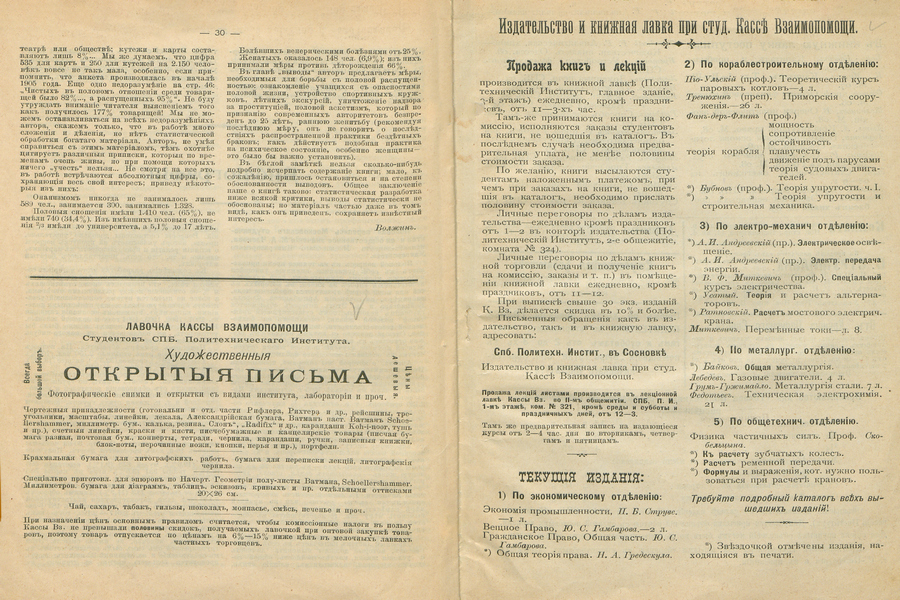

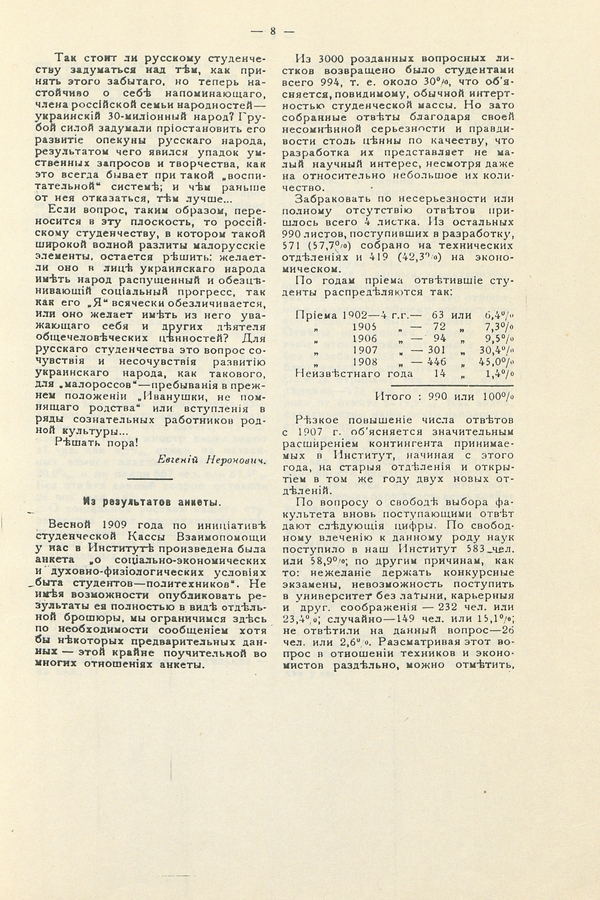

Для правильной оценки и анализа материального положения студентов-политехников, их социального состава, выявления заинтересованности в участии и работе «кружков» при институте (количество которых, по данным, приведенным в книге А.Н. Кобышева «Политех. Начало. 1899-1917», составило 85) СКВ проводила анкетирование: «Къ вопросу объ анкетѣ. Въ ближайшемъ будущемъ по иниціативѣ Кассы Взаимопомощи предполагается произвести анкету о матеріальномъ положеніи студентовъ нашего института. Въ числе вопросогъ, которые должны быть статистически выяснены путемъ этой анкеты, отмѣтимъ слѣ дующіе: і) Социальный составъ нашего студенчества, 2) Значеніе профессіонально-академическихъ организацій въ жизни разныхъ слоевъ этого студенчества, 3) Вліяніе нуждаемости студентовъ на успѣшность его академическихъ занятій.»

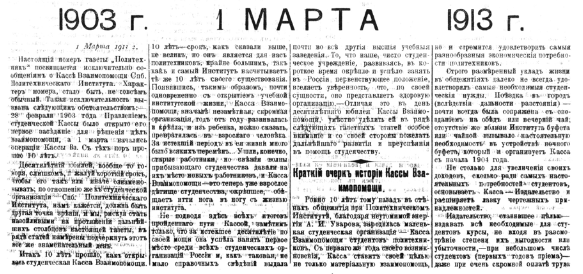

1 марта 1913 г. в газете «Политехник» № 14 была опубликована статья Григоровича К. «Краткий очерк истории кассы взаимопомощи» о деятельности СКВ за 10 лет. (фото из газеты Политехник № 14 за 1913 г.).

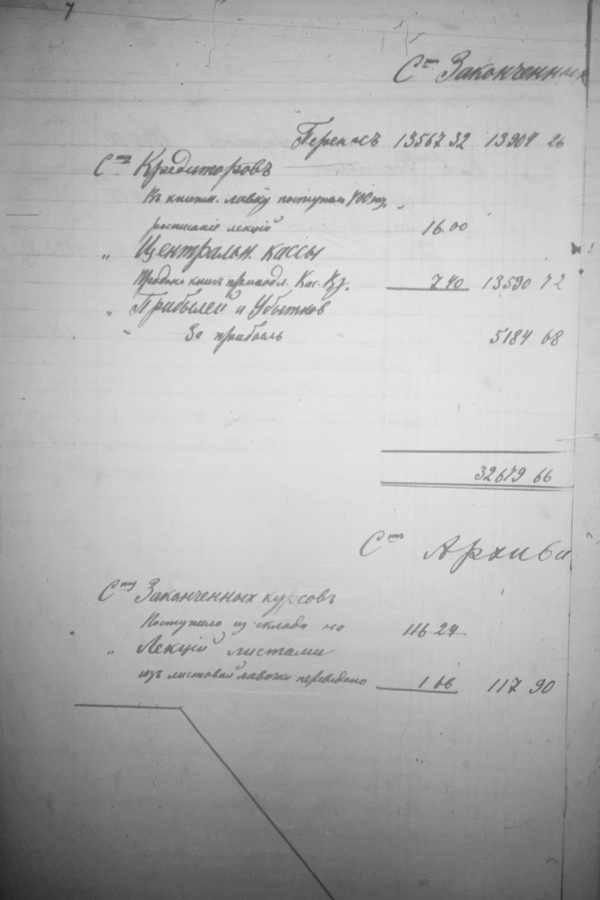

Валовая выручка предприятий СКВ к этому году составила примерно 157 903 рублей, а валовая прибыль — 25 417 руб.

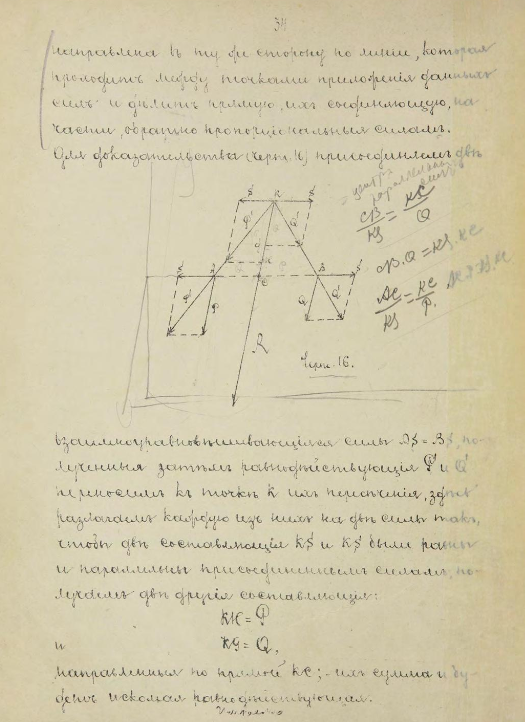

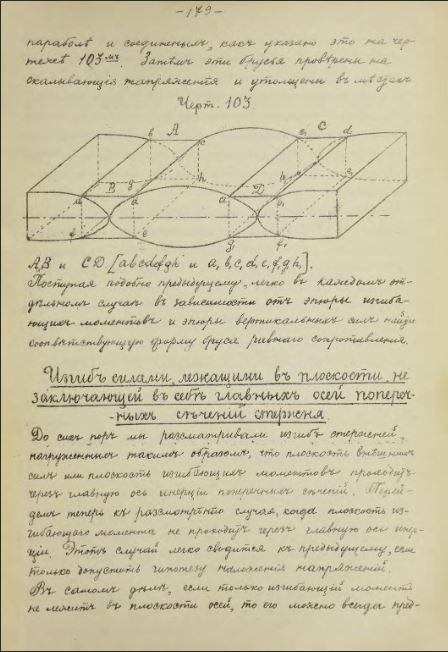

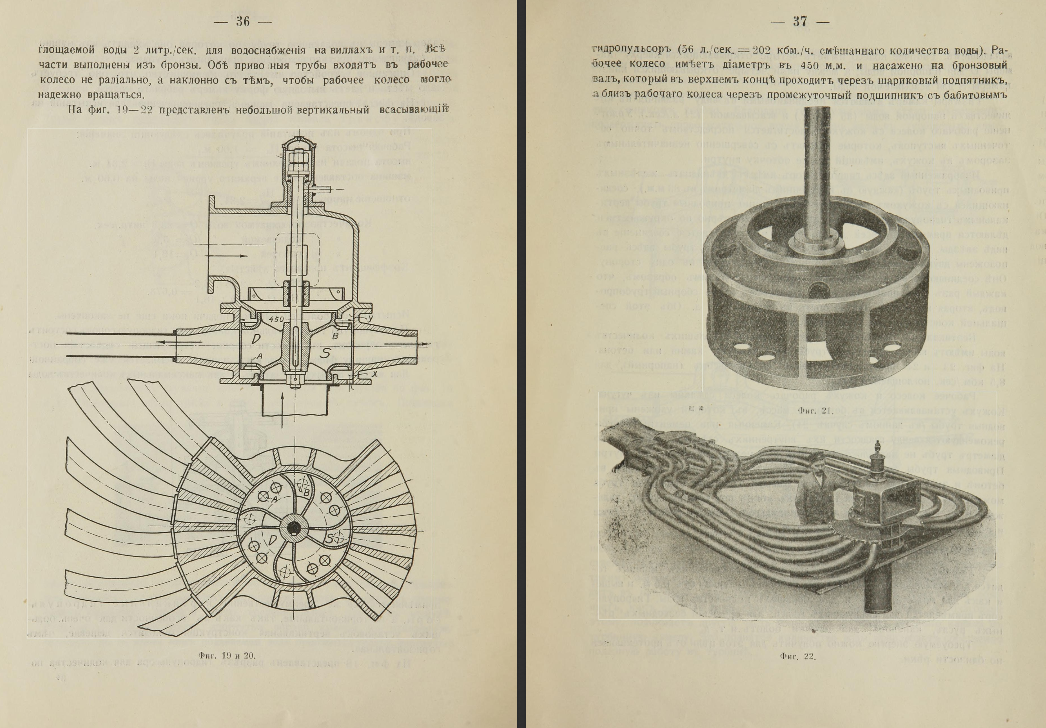

Для дня сегодняшнего, важнейшим аспектом деятельности кассы является факт самого создания, тиражирования первоначально рукописных, затем печатных, конспектов лекций преподавателей СПбПИ. Идея дословного конспектирования лекций была не нова, так поступали студенты вузов еще с середины XIX века. Студенты Политехнического не только записывали лекции, а читающий профессор проверял их, если необходимо, исправлял, дополнял, и только после этого Касса Взаимопомощи ее выпускала в своем издательстве. В «листовой лавочке» размножали листы лекций, далее брошюровали и продавали в книжной лавке. Для размножения пособий использовали методы литографии или стеклографии. Лекции издавали по плану, который предварительно согласовывали с администрацией института. С 1908 г. учебные пособия СКВ стали издавать в твердых переплетах. С этого же года издательство начало публиковать рекламные листы на свою продукцию. Важно отметить следующий факт: с 1907 по 1909 гг. было издано 102 курса лекций учебных пособий, а до 1918г. – более 400 изданий. После 1917 г., СКВ вошла в состав студенческих профсоюзов. Лекции издавали до 1929 года в издательстве КУБУЧ (Учебно-техническое издательство Комиссии по улучшению быта учащихся при президиуме Ленинградского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – Ленинград (1923 – 1938 гг.))

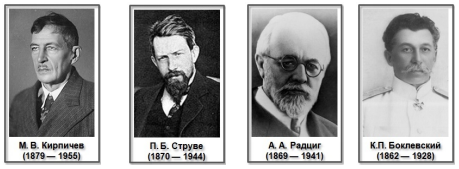

Благодаря издательству Кассы Взаимопомощи мы имеем ценнейшие материалы – курсы лекций выдающихся ученых XIX-XX вв., которые преподавали в Политехническом. Среди них - Мещерский Иван Всеволодович, Дружинин Сергей Иванович, Скобельцын Владимир Владимирович, Адамов Алексей Алексеевич, Меншуткин Борис Николаевич, Кирпичев Михаил Викторович, Струве Петр Бернгардович, Радциг Александр Александрович, Боклевский Константин Петрович и др.

Политехнический институт положил начало подготовке специалистов по многим новым направлениям науки и техники. Издания СКВ, представленные общими и специальными курсами лекций и их конспектами, являются первыми учебными пособиями по дисциплинам, только входившим в планы преподавания высшей технической школы. Лекции представляют интерес и ценность не только в научном и историческом плане, а и с позиции педагогики, говоря нам о методиках преподавания, высокой квалификации педагогов и уровне подготовки студентов.

[12],[16],[22],[1],[7],[17],[13]

В текущем году Фундаментальная библиотека завершила работу по оцифровке изданий СКВ, хранящихся в её фонде.

С Коллекцией изданий студенческой кассы взаимопомощи вы можете ознакомиться в Электронной Библиотеке ФБ СПбПУ Коллекция «Касса взаимопомощи». На сегодняшний день, сотрудниками ФБ проведена масштабная работа – переведено в электронный вид, сохранено для следующих поколений примерно 72 000 страниц в 352 изданиях, авторами которых являются преподаватели Санкт-Петербургского (Петроградского, Ленинградского) политехнического института за период с 1903 по 1930 гг.

Автор: Протасова А.А.

Технический редактор: Матвеева А.Н.

Составитель библиографического списка: Литвиненко Е.В.